Español (o castellano, pues ambas palabras se comportan a menudo como sinónimas) es un concepto convencional que, en lingüística,1 sirve para designar un conjunto evolutivo (diasistema), variable en el espacio y también en el tiempo, de múltiples formas de habla —clasificadas, como veremos, en variantes geográficas, sociales y funcionales—, cada una de las cuales es considerada por la ciencia del lenguaje como un sistema de signos que se combinan, siguiendo reglas propias, para construir sentido.

Cuando hablamos de español, pues, nos estamos refiriendo en realidad a un concepto abstracto, es decir, a una clasificación convencional de variedades lingüísticas. Para que se entienda: el español no existe; lo que existe y es tangible son las diversas hablas y variedades cultivadas que lo conforman.

Pero ¿en cuántas variantes exactamente se concreta el español? En la

clasificación tipológica de las lenguas que propone Juan Carlos

Moreno Cabrera (2003), vemos

que el español queda categorizado como sigue: filo indoeuropeo >

familia romance (subfamilia occidental) > grupo galo-íbero-romance

(subgrupo íbero-romance).

Dentro de esta categoría, Moreno Cabrera (2003: 188-189) precisa que el español comprende 60 geolectos, además del estándar como variedad artificial: 1 variedad extinta (el mozárabe, hablado hasta el siglo xi en la España musulmana), y 59 variedades geográficas vivas repartidas entre Europa (de las que se mencionan 31 sólo en España), América (de las que se mencionan 24, casi todas variedades nacionales), Asia (español filipino y chabacano, en Filipinas, y judeo-español, vivo en Turquía e Israel) y África (español guineano). Teniendo en cuenta que la variación del español en América no cuenta con el volumen de estudios de descripción dialectológica que sí tiene el castellano en España, cabe concluir que este cómputo de geolectos del español es forzosamente incompleto y que la variedad geográfica es en realidad muchísimo mayor.

Por tanto, cuando se dice que el español (u otra lengua cualquiera) tiene x número de hablantes —y suponiendo que en el cómputo sólo se cuenten los hablantes de español como primera lengua, lo que no ocurre en absoluto en las hinchadas cifras oficiales— lo que se está diciendo es que la suma de hablantes nativos de las diversas formas convencionalmente agrupadas bajo la etiqueta de español da ese resultado, pero no que haya x número de hablantes que se expresan de la misma manera.Los propios hechos evidencian que este criterio no es siempre válido: existen variedades lingüísticas tipológicamente consideradas parte de una misma lengua entre las que hay dificultades de intercomprensión, e incluso el caso contrario: lenguas independientes cuyos hablantes se entienden sin gran dificultad. Así, por ejemplo, las distancias interlingüísticas en el bloque de los dialectos italianos o en el de los dialectos alemanes son en ciertos casos mayores que las que se dan en el conjunto de las lenguas escandinavas (noruegos, suecos y daneses).

|

| Distribución del voseo:

hablado + escrito

principalmente hablado

hablado, en alternancia con el tuteo

ausente

|

Al igual que el concepto técnico y convencional de lengua es, como hemos visto, una abstracción creada para el estudio filogenético y ontogenético de las hablas humanas en el tiempo y en el espacio geográfico y social, para la clasificación de la variedad verbal también se han establecido categorizaciones.

- las asociadas a los usuarios (hablantes), derivadas de las características de los individuos y los grupos humanos;

- las asociadas al uso verbal, o funcionales, derivadas de las diversas formas de aplicación del lenguaje verbal y de su función en la sociedad y en el mundo cultural.

Un estándar lingüístico suele estar asociado con los grados más alto de los registros formal, general y escrito, es decir, con variantes artificiales y cultivadas de una lengua, con características propias y muy alejadas del lenguaje natural (oral y conversacional).

En efecto, contrariamente al lenguaje oral, el lenguaje escrito es un artificio humano (no natural) elaborado deliberadamente en ciertas sociedades —no en todas, por lo que no es un rasgo común de la especie humana—, con diversos fines y aplicaciones, y enmarcado en una situación de comunicación verbal con características peculiares y diferenciadas de la comunicación oral, cuyas diversas formas (sistemas de escritura, tipologías textuales y estilos) responden a peculiaridades de cada lengua y a distintas tradiciones y contextos de uso de la lengua escrita.

Para suplir estas importantísimas carencias y optimizar sus ventajas, los artífices del código escrito (escritores, retóricos, gramáticos, ortógrafos...) desarrollan paulatina y convencionalmente todo un aparato de complejas reglas de construcción y de recursos paratextuales y expresivos, en parte tomados del habla natural, en parte elaborados. La formalización de las artificiosas reglas del código escrito requiere un análisis y descripción del lenguaje natural en el que se apoya, así como de los fenómenos de representación y construcción exclusivos del código escrito. Esta descripción (materializada en ortografías, gramáticas, manuales de retórica y estilística...) requerirá a su vez del desarrollo de un metalenguaje, es decir, de un lenguaje que permita conceptualizar el sistema descrito, y estará determinada por las teorías lingüísticas y los modelos de análisis que prevalgan en una época determinada. A medida que el código escrito evolucione y también lo hagan las teorías lingüísticas y los modelos de análisis, los términos de la descripción variarán (o deberían variar).

Además de ser útil para los teóricos del lenguaje, la descripción de una lengua se emplea en la enseñanza de las reglas de escritura. Así, por ejemplo, haber definido el número gramatical y distinguido los morfemas de singular y plural, y haber establecido categorías y subcategorías gramaticales como artículo y sustantivo, e indefinido y definido permite:

- clasificar una como forma femenina singular del artículo indefinido un, y radio ( que entra como cultismo ya en el primer diccionario académico, de Autoridades) como sustantivo femenino singular,

- enseñarle al niño que el artículo y el sustantivo, en castellano, se escriben de manera segmentada.

Cuando, por otra parte, la norma estándar tilda de incorrecto un uso generalizado en una determinada variedad natural creyéndolo verdaderamente un desajuste del sistema lingüístico al que pertenece, muy a menudo se da el caso de que tal uso es deficientemente comprendido, o no comprendido en absoluto, por el gramático o la institución prescriptivista que lo reprueba, bien debido a sus propias limitaciones analíticas, bien debido a que la información disponible sobre el fenómeno (descripción) es insuficiente para analizarlo debidamente. Para colmo, este tipo de excepciones artificiosas a una regla natural dificultan el aprendizaje de la lengua escrita: cuando, en los puntos de contacto entre lo oral y lo escrito, mayor sea la distancia que abre el estándar, tanto más habrá que estudiar sus reglas, y más fallos habrá en su empleo.

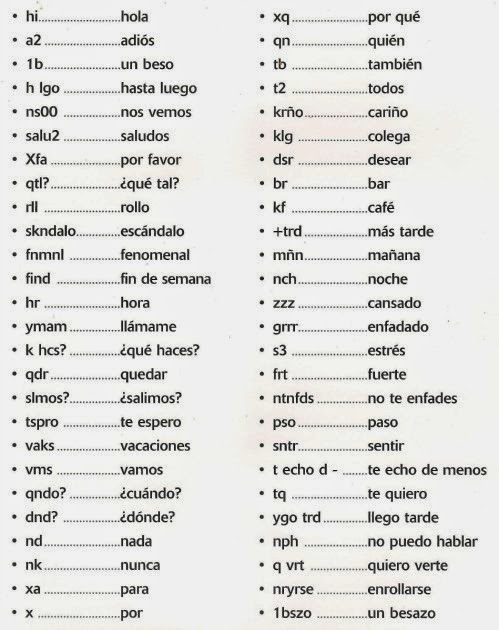

Tales formas de oralidad escrita prueban de nuevo los límites comunicativos de lo escrito y, al mismo tiempo, muestran que pueden desarrollarse y probarse nuevos códigos de comunicación interpersonal de manera consensuada, capaces de evolucionar con la propia deriva tecnológica y las nuevas condiciones de interacción, sin necesidad de contar con la supervisión y aprobación de ningún organismo de estandarización.

[Sigue en: «Autoridad, norma y corrección, 3: qué es un estándar y qué diferencia lo normativamente correcto de lo incorrecto».]

1 Decimos «en lingüística» para enfatizar que la palabra español tiene, en sus usos ideológico y político, una dimensión nacionalista, esto es, identitaria y unitarista.